Lien vers la brochure page par page : Blade Runner

Lien vers la brochure en livret : Blade Runner (livret)

L’article n’est plus disponible sur Lundi Matin

Texte de la brochure :

Difficile de ne pas remarquer la sortie d’un nouveau Blade Runner. L’intensité de la promotion publicitaire du film laisse supposer qu’il contient quelques visions chères à l’époque. Difficile aussi de résister à l’envie de le mesurer à l’ancien. Les sequels sont une invitation à la comparaison. Comparons donc. Mais faisons l’impasse sur la narration, le jeu d’acteur, les singularités des deux œuvres, les hypothèses invérifiables et les chausse-trappes attendus. Intéressons-nous à l’arrière-plan qui se déploie derrière les personnages. Prenons ces deux films comme des visions, de simples machines à imaginer le futur. Comparons les en tant que telles : qu’est-ce qui a changé dans notre manière d’imaginer le futur ; et qu’est-ce que ces changements disent sur ce qui s’est passé entre 2017 et 1982 ?

Le turfu

« — (journaliste) Bonjour Karim ! Hier soir sur Facebook, vous avez qualifié l’équipe de France d’équipe du turfu. Heu !… Vous voulez dire quoi exactement… Est-ce que le turfu, c’est ici dans un mois ou c’est plutôt dans deux ans en France ?

— (Karim Benzema) Non, c’est… c’est tout le temps… »

La science-fiction est une science du présent. Si l’on cherche à imaginer le futur depuis une époque donnée (par exemple, la nôtre), on est obligé de saisir les tendances motrices du présent, les vecteurs fondamentaux de l’époque, et de les prolonger, de les amplifier, de les dérouler. Autrement dit, les œuvres de science-fiction doivent atteindre « l’essence » de leur temps pour pouvoir en simuler le futur proche ou lointain. Ce qui signifie que l’essence du présent, l’esprit du temps, est précisément ce qui fait signe vers le futur, car ce qui domine dans le maintenant au point de le mouvoir est aussi ce qui est appelé à lui survivre, et à engendrer une nouvelle époque. L’essence d’une époque n’est donc pas seulement ce qui la singularise par rapport à toutes les autres, mais ce qui en elle annonce l’époque qui viendra après.

Sauf que l’époque présente se trompe toujours dans son anticipation essentielle. L’essence d’une époque correspond à l’erreur qu’elle fait dans l’appréciation de ses suites. La science-fiction illustre à merveille cet étrange mécanisme. À travers la science-fiction le temps présent se connaît lui-même, il ausculte son propre mouvement, ses inerties, ses possibilités, ses contradictions, ses valeurs ou ses horreurs à venir. À travers la science-fiction, chaque époque déploie, au présent et comme à sa surface, une certaine vision de son propre futur, une certaine idée de ce qui est futuriste, de ce qui est un tout petit plus que contemporain, de ce qui est en avance sur elle-même. Ce futur inclus dans le présent, ce futur qui n’existe qu’au présent, qui se transforme quand le présent se transforme pour prendre la nouvelle forme que le présent requiert pour se dépasser lui-même, est ce qu’on appelle le turfu.

Quand on utilise le mot turfu, on ne fait pas référence à des choses futures, mais à des choses présentes dont l’aspect ou le fonctionnement semble en avance sur ce qui existe. Le turfu se donne dans la réalité présente sous des formes variées : design, interfaces, œuvres d’art, architecture, musique, etc. Le turfu rassemble l’ensemble des phénomènes qui, pris dans la réalité du temps présent, paraissent être en avance sur lui, et le tracter vers sa forme suivante. « Chaque époque rêve la suivante », disait Michelet : en vérité, chaque époque se rêve et se fantasme elle-même comme légèrement en avance sur elle-même, bref, chaque époque a son turfu. On sait qu’on a changé d’époque quand le turfu change. Etre dans le turfu signifie à la fois dominer ce qui existe (par exemple le rap game) et être en avance sur lui (donc hors de lui). Le turfu est quelque chose de sensible. Il a à voir avec les lignes, les formes, les couleurs, les cadrages, les textures, les ambiances, etc. Le turfu est présent et réel ; dans le temps présent, il n’est cependant pas présent partout, il ne recouvre pas l’intégralité de la réalité ; bien plutôt, il la nimbe.

La science-fiction, pour imaginer le futur, étend le turfu de son temps à l’ensemble de la réalité, et l’on nomme cela : anticipation. Anticipation qui est nécessairement fausse. Il suffit de regarder le premier Blade Runner pour voir que le futur qu’il dépeint est fort différent de notre présent ; non parce que nous n’avons pas de voitures volantes, mais plutôt parce qu’aujourd’hui nous utilisons des écrans plats plutôt que de vieux moniteurs cathodiques. C’est ce décalage entre notre présent (et son turfu, lui aussi présent) et le futur du premier Blade Runner (qui n’exprime que le turfu de 1982) qui justifie qu’on en fasse un remake. Le turfu a une histoire, et la comparaison entre les deux moutures de Blade Runner permet d’en esquisser le dernier chapitre.

Deux époques

En effet, pourquoi refaire un Blade Runner ? Il y a deux films, parce qu’il y a deux époques. Le premier Blade Runner, qui date de 1982, se déroule en 2019, autrement dit aujourd’hui. Le deuxième Blade Runner, qui date de 2017, se déroule en 2049. Le premier Blade Runner essaie d’imaginer les années 2010 à travers le turfu de 1982. Les années 2010 essaient d’imaginer les années 2040 à travers le turfu de 2017. ON veut actualiser le Blade Runner de Ridley Scott ; se mélange là-dedans un sentiment de révérence face à la puissance de l’original, et le constat que ce dernier est tout de même un peu daté. Blade Runner nous touche encore (« c’est un film qui a bien vieilli »), mais il mérite un lifting. Et ce qu’il s’agit de refaire à neuf, c’est précisément le turfu. Blade Runner se déroule en 2019, autrement dit, aujourd’hui ; force est de constater que son turfu n’est plus le nôtre. Mais le remake de 2017 n’anticipera pas mieux la réalité de 2049 que le film de 1982 n’anticipait celle de 2019. En effet, si l’on s’imagine l’année 2049 selon la méthode classique de l’anticipation, elle sera une expression intégrale du turfu de 2017, or le turfu aura d’autres traits que ceux qu’il possède en 2017 (comme le turfu de 2017 a d’autres traits que celui de 1982). La réalité de l’année 2049 sera nimbée du turfu de 2049, elle ne coïncidera pas avec celui de 2017. Une anticipation réellement juste devrait anticiper sur le turfu à venir, et présenter la manière dont il nimbe la réalité à venir.

Blade Runner présente le futur comme quelque chose de crasseux, de sombre, de noir. Les dispositifs technologiques qu’il imagine (caméras, ordinateurs, véhicules) avaient sans doute l’air futuristes dans les années 80 ; aujourd’hui, ils paraissent singulièrement démodés. Les ordinateurs font encore « bip bip », les écrans affichent trois ou quatre couleurs, de préférence criardes. Les agents de police portent encore des costumes trois pièces ; ils fument pendant les interrogatoires ; leurs bureaux ont des persiennes, et des ventilateurs au plafond. Les voitures volent, mais personne n’a Internet. La Californie devient une vaste fonderie hyper-industrielle. Les paysages sont extractivistes. Des méga-entreprises dirigent l’offensive de l’humanité vers de mystérieuses colonies à exploiter hors du monde. Le ciel est noir et zébré de flammes. Les innombrables gratte-ciel de Los Angeles sont comme les cheminées d’une planète intégralement convertie en haut-fourneau, un haut-fourneau qui serait en même temps une mine à ciel ouvert. Il pleut tout le temps, comme dans Se7en. Les Chinois sont là. La Police est là, semblable à elle-même. La génétique a par ailleurs fait de grands progrès et permet de fabriquer des surhommes synthétiques à durée de vie limitée, qui se rebellent contre leur créateur dans le vain espoir de tromper leur propre mort. Les villes sont sales, cosmopolites, dangereuses. Bref, le turfu des années 80 s’y déploie dans toute sa splendeur : nommons le « cyber-futur ». Le même « cyber » qui transforme le punk en cyberpunk, les cafés en cybercafés, etc.

Blade Runner 2049 est d’un aspect fort différent. Les paysages industriels et les cieux ténébreux ont laissé place à des champs de panneaux solaires qui tentent de recueillir la lumière blafarde d’un ciel éternellement gris ou blanc sale. Les voitures volent toujours, mais leurs lignes ont changé, plus douces et plus compactes à la fois. Les locaux du LAPD ne sont plus une antre cyberpunk baignée dans un perpétuel clair-obscur, mais une forteresse high-tech toute blanche et toute plastique. Les interrogatoires visant à différencier les Réplicants des Humains ne sont plus menés dans un bureau enfumé par un fonctionnaire de film noir, mais dans une petite pièce toute blanche, elle aussi, avec au mur des capteurs et des caméras pilotés par un algorithme invisible. Les écrans sont plats, voire immatériels ; tout est smooth, seamless, silencieux et fluide. Les ordinateurs ne bipent que rarement. Blade Runner 2049 n’est pas « cyber », il est « smart ». Le smart est lui aussi un préfixe qui « futurise » ce à quoi il est apposé (smartphone, smartcity, smartcar, smartwatch). Mais il opère d’une manière très différente du « cyber ».

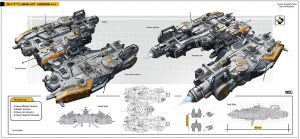

Prenons l’exemple du design d’un vaisseau spatial. Voilà comment on se représente un véhicule dans le cyber-turfu :

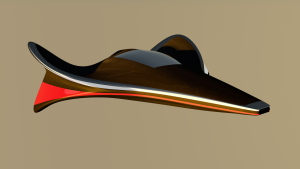

Voilà comment on se le représente dans le smart-turfu :

Comme concept esthétique, smart repose sur l’épure, la sobriété et la clarté des lignes, courbes de préférence ; l’élégance est de mise, et la grande complexité de l’objet est dissimulée derrière une apparence, ou une interface, d’une grande simplicité. L’esthétique « cyber » ou « cyberpunk » expose la complexité, elle la met en lumière comme manifestation du turfu : amas de câbles, de tuyaux, diversité maximale d’éléments apparents, cockpits remplis de boutons et de voyants, etc. Dans le cyber-turfu, une chose a l’air futuriste parce qu’elle a l’air compliquée ; dans le smart-turfu, à l’inverse parce qu’elle est simple. La même comparaison s’applique aux machines à café.

Voici une smartcafetière :

Là où le cyber exhibe ses composants, le smart les dissimule derrière l’élégance de ses lignes, la transition seamless entre ses textures. Le cyber donne à voir d’imposantes interfaces de contrôle, le smart ne laisse accéder l’utilisateur qu’à quelques commandes essentielles (un beau bouton bleuté pour lancer le café). Le smart n’est pas configurable, il présente des formes arrêtées aux fonctionnalités toutes faites, aux usages prédéfinis. Le mystère technologique s’évanouit dans l’élégance du design, inaccessible à l’œil et suggéré par l’imagination, donc redoublé.

La prouesse, ou le sens époqual, de cette adaptation de Blade Runner, est donc de réconcilier l’esthétique smart, qui a toujours quelque chose d’utopique (un turfu blanc ou métallisé, smooth et silencieux), avec la noirceur et la crasse et le pessimisme qui font tout le sel de la dystopie Blade Runner. Il s’agit de mettre Blade Runner au goût du jour, c’est-à-dire de l’adapter au nouveau turfu, mais également de mettre le smart au gout de Blade Runner, c’est-à-dire, d’en donner la version ténébreuse.

La catastrophe imaginaire

Blade Runner 2049 se passe trente ans après Blade Runner. Il y a une continuité narrative entre les deux épisodes. Comment est-on passé d’un turfu à l’autre ? Comment justifier le remplacement de l’esthétique cyberpunk par l’esthétique smart ?

La réponse est intéressante, quoi qu’attendue : l’apocalypse.

En 2022, soit trois ans après les aventures de Deckard, se produit un mystérieux « black-out ». Agonie du système productif ; rupture de la digue ; épuisement de l’extractivisme et de l’industrie ; ravage informatique. Une sorte de monde survit pourtant, et accomplit enfin la transition écologique, une fois qu’il est trop tard. La catastrophe oblige le monde à changer d’aspect, c’est-à-dire à changer d’époque, c’est-à-dire à changer de turfu. Autrement dit, le turfu du premier Blade Runner, lié à la magnificence de la production, de l’industrie, des masses, n’annonce rien de tenable ; il annonce l’épuisement du monde et le ravage des paysages. L’idée du futur qui prévalait en 1980 ne fonctionne plus, ne convainc plus, bute sur sa violence et sa propre impossibilité. Contraint de changer d’époque, l’humanité change de vision du futur ; le smart arrive alors, comme esthétique de la retenue, de la propreté, du contrôle parfait. Les anciens Réplicants, les cyber-humains se rebellaient encore ; aujourd’hui, les nouvelles générations, les smart Réplicants, sont parfaitement sous contrôle.

Le smart est donc introduit dans la réalité de 2049 comme la marque d’une prise de conscience des limites du système et de sa tendance à l’entropie ; le smart est l’esthétique du katechon, de la gestion infinie qui repousse la fin des temps et ménage, après la catastrophe, un intervalle où il est possible de vivre encore. Le monde noir et feu laisse donc la place à un monde blanc et brume, épuré et triste, élégant et austère.

Dans les projections imaginaires et futuristes de la franchise Blade Runner, 2019 et 2049 sont :

- Les reflets respectifs des turfus de 1982 et 2017

- Séparés, dans la narration, par une catastrophe qui articule leur discontinuité

D’où la question suivante : que s’est-il passé dans la réalité, entre 1982 et 2017, pour que surgisse l’idée d’un black-out entre les turfus de ces deux époques ? À quelle catastrophe dans notre réalité correspond le black-out de 2022 ? Je vous laisse imaginer.

Reste qu’il s’est produit, dans nos imaginaires, une rupture essentielle entre 1982 et 2017 : à suivre Blade Runner, la vision que l’on se fait du futur aujourd’hui est une prise de position ou une réaction à l’omniprésence de la question apocalyptique ; or cette vision est essentiellement marquée ou nimbée par le turfu smart. En un sens, le smart est donc l’esthétique (post-)apocalyptique par excellence, bien plus que que la crasse métallique ou désertique de Mad Max, bien plus que les visions noires du premier Blade Runner. Le smart est la manière dont notre idée du futur s’est modifiée quand le potentiel catastrophique de l’idée précédente (le cyberturfu) se rapproche de son actualisation. Le smart est l’esthétique de la conjuration de la fin, l’épure des lignes évoquant la retenue et le contrôle, à l’image de l’immense muraille anti-tsunami, smooth et élégante, qui borde la côte pacifique. Muraille de l’autre côté de laquelle se déroule, comme au-delà du smart, le combat final qui ouvrira la nouvelle époque, Blade Runner 2079.